|

|

Un bimbo nella neve

cancella il pregiudizio

dei genovesi taccagni

Tra cronaca e racconto

in una storia pubblicata

sull'Eco d'Italia a New York nel 1869

(Il Giornale, Pubblicato Domenica 2 Luglio 2006)

Il

più noto dei luoghi comuni sui genovesi riguarda la loro presunta avarizia.

Si parla di tircheria, di grettezza e chi più ne ha più ne metta.

In effetti, a prescindere da quelle che possono essere le caratteristiche peculiari

di una popolazione, anche questa dell'eccessiva parsimonia è una

voce che anticamente nasce più dalla posizione geografica di quella che

Petrarca definì «la Superba» che non da fattori culturali

veri e propri. Abbarbicata com'è sui monti che scendono al mare,

priva di spazi e di aree pianeggianti, Genova non ha mai offerto molto ai propri

residenti. Le produzioni agricole, sottratte con la forza alla montagna dal

lavoro dell'uomo, sono sempre state minime. Quel poco che si riusciva

a strappare alla terra serviva sì e no per sopravvivere. E si conoscono

casi di interi paesi dell'entroterra che fino agli anni Venti del secolo

scorso campavano letteralmente con le castagne e con tutto quello che riuscivano

a fare con la relativa farina.

Il

più noto dei luoghi comuni sui genovesi riguarda la loro presunta avarizia.

Si parla di tircheria, di grettezza e chi più ne ha più ne metta.

In effetti, a prescindere da quelle che possono essere le caratteristiche peculiari

di una popolazione, anche questa dell'eccessiva parsimonia è una

voce che anticamente nasce più dalla posizione geografica di quella che

Petrarca definì «la Superba» che non da fattori culturali

veri e propri. Abbarbicata com'è sui monti che scendono al mare,

priva di spazi e di aree pianeggianti, Genova non ha mai offerto molto ai propri

residenti. Le produzioni agricole, sottratte con la forza alla montagna dal

lavoro dell'uomo, sono sempre state minime. Quel poco che si riusciva

a strappare alla terra serviva sì e no per sopravvivere. E si conoscono

casi di interi paesi dell'entroterra che fino agli anni Venti del secolo

scorso campavano letteralmente con le castagne e con tutto quello che riuscivano

a fare con la relativa farina.

La Liguria, storicamente parlando, non è mai stata una terra ricca. Quel

poco che si riusciva a ottenere doveva essere ben gestito, non ci si poteva

permettere di sprecare nulla. E non è quindi un caso che le oligarchie

che si sono create nei secoli durante l'antica Repubblica di Genova o

si formavano da chi traeva la propria ricchezza dal mare, non esclusa la «guerra

di corsa», cioè la pirateria, e la tratta degli schiavi, oppure

venivano da fuori.

Eppure, nonostante questa nomea di avarizia che accompagna i genovesi, qualche

volta dalle maglie della storia vengono fuori esempi di una tale grandezza che

da soli riducono a niente questi calunniosi modi di dire sui genovesi. Basti

pensare ad Amedeo Peter Giannini (1870-1949), figlio di emigranti di Favale

di Malvaro, in Val Fontanabuona, fondatore della Bank of Italy che poi divenne

la Bank of America National Trust and Saving Association, l'istituto bancario

più grande del mondo. Giannini esercitò per tutta la vita un altruismo

così grande e intenso, soprattutto nei riguardi degli emigranti italiani,

che fece di lui uno dei personaggi più carismatici della sua epoca. E,

nonostante fosse nato in quel di San José, in California, parlava più

che correttamente l'italiano e il dialetto genovese che gli aveva insegnato

la madre. La vita di Giannini da sola meriterebbe un libro, tanto fu avventurosa

e ricca di spunti.

C'è un altro episodio, invece, che merita di essere riportato in

quanto spiega come certi pregiudizi, radicati in Italia, all'estero semplicemente

scompaiono.

Il riferimento è a un racconto, «Il piccolo genovese», che

venne pubblicato il 14 maggio del 1869 sul periodico americano di lingua italiana

L'Eco d'Italia, edito a New York. L'articolo fa parte del

libro «Italo Americana, storia e letteratura degli italiani negli Stati

Uniti, 1776-1880», un'antologia di pezzi rarissimi raccolti con

rara maestria dal giornalista Francesco Durante per la Mondadori Editore.

In effetti non sappiamo se si tratta davvero di un racconto oppure di una cronaca

romanzata di qualcosa che avvenne nella realtà. Questa seconda ipotesi

è più probabile in quanto il direttore della rivista, il piacentino

Giovanni Francesco Secchi de Casali, pubblicò il pezzo senza firma. Se

fosse stato un racconto è probabile che, quale opera di fantasia, la

firma ci sarebbe stata. Quell'anonimia, invece, lascia supporre che forse

la storia riguardava persone vissute o viventi all'epoca dei fatti, delle

quali si preferiva rispettare la privacy. Tanto più che alcuni dettagli

rivelano una consistenza giornalistica che un semplice racconto difficilmente

potrebbe contenere.

In effetti non sappiamo se si tratta davvero di un racconto oppure di una cronaca

romanzata di qualcosa che avvenne nella realtà. Questa seconda ipotesi

è più probabile in quanto il direttore della rivista, il piacentino

Giovanni Francesco Secchi de Casali, pubblicò il pezzo senza firma. Se

fosse stato un racconto è probabile che, quale opera di fantasia, la

firma ci sarebbe stata. Quell'anonimia, invece, lascia supporre che forse

la storia riguardava persone vissute o viventi all'epoca dei fatti, delle

quali si preferiva rispettare la privacy. Tanto più che alcuni dettagli

rivelano una consistenza giornalistica che un semplice racconto difficilmente

potrebbe contenere.

Ma vediamo di che si tratta. Siamo intorno alla metà del 1800 a West

Landhill, un piccolo centro della campagna americana. è inverno, primo

pomeriggio, e il paesaggio è interamente imbiancato dalla neve. Lungo

la strada del paese in quel momento transita una carrozza trainata da un cavallo.

A bordo vi sono i coniugi Parker e il loro sguardo cade su un ragazzino poco

più che decenne, vestito di stracci, che batte i denti chiedendo l'elemosina

ad un angolo di strada. è un piccolo orfano genovese e si chiama Nino.

Arrivato in America con i genitori, è rimasto orfano quasi subito a causa

di un incidente che glieli ha uccisi entrambi. A quel punto il bambino è

stato «assunto» da un tipaccio che, dice il racconto, «veniva

dalla Fontana Buona» e viveva schiavizzando e sfruttando alcuni dei tanti

bambini che restavano per la strada a causa della morte dei genitori. Un altro

di quei numerosi aspetti di un'emigrazione tanto crudele quanto selvaggia.

Il bambino, dunque, si avvicina alla carrozza tendendo la mano destra: «Per

amore del cielo, Signori, datemi un soldo; non domando che un soldo…».

La donna non ne vuole sapere e cerca di cacciarlo via, ma l'uomo si intenerisce.

Mette la mano in tasca e tira fuori una moneta da cinquanta cents, mezzo dollaro.

Rapportato al valore di quei tempi, è come se fossero stati cinque euro

attuali. Gliela porge e dice: «Non ho che questo pezzo da cinquanta cents

per te. Io sarò di ritorno in questo stesso luogo fra una settimana,

alle tre pomeridiane: ritornerai tu a restituirmi questa moneta? Bada bene,

non faccio che prestartela…cerca di trovar lavoro».

Il bambino, tutto contento, ringrazia e assicura che tra una settimana, alle

tre in punto, sarà lì a restituire la moneta. Intanto quella gli

serve per comprarsi da mangiare, visto che il suo padrone gli lesina anche il

cibo.

Dopo sette giorni esatti, Nino ha di nuovo una moneta da cinquanta cents perché

se l'è guadagnata cantando di notte sotto le finestre. Vuole andare

a restituirla, come era d'accordo. Ma il padrone non lo fa uscire di casa.

Lui cerca anche di scappare, ma inciampa, sbatte la testa contro un cavalletto

e perde i sensi. L'uomo lo lascia lì, senza nemmeno soccorrerlo.

«Gli serva da lezione», dice.

Intanto, in quell'angolo di strada, il signor Parker aspetta l'arrivo

del bambino. La moglie, ancora irritata per la generosità del marito,

lo stuzzica e gli dà dell'ingenuo. L'uomo, però, non

se ne capacita. Negli occhi di quel bambino aveva visto sincerità e onestà,

si era fidato. Gli sembra strano che non sia venuto all'appuntamento.

Poi, però, accetta la situazione e avvia la carrozza.

Passano

gli anni. I Parker si sono traferiti in un'altra città e i loro

affari, una volta prosperosi, adesso accusano i segni della crisi. Il signor

Parker ha un debito di 500 dollari con la Banca Martin e non riesce a pagarlo

perché a sua volta non riesce a recuperare i suoi crediti. La moglie,

da quell'arpia che è, lo accusa di essere vittima del suo stesso

buon cuore e non gli dà pace. Soltanto la figlia, diventata ormai una

bella ragazza, cerca di consolare il padre. E alla fine lo convince a recarsi

assieme alla banca per cercare di ottenere almeno una dilazione del pagamento.

Passano

gli anni. I Parker si sono traferiti in un'altra città e i loro

affari, una volta prosperosi, adesso accusano i segni della crisi. Il signor

Parker ha un debito di 500 dollari con la Banca Martin e non riesce a pagarlo

perché a sua volta non riesce a recuperare i suoi crediti. La moglie,

da quell'arpia che è, lo accusa di essere vittima del suo stesso

buon cuore e non gli dà pace. Soltanto la figlia, diventata ormai una

bella ragazza, cerca di consolare il padre. E alla fine lo convince a recarsi

assieme alla banca per cercare di ottenere almeno una dilazione del pagamento.

L'indomani, dunque, padre e figlia si presentano alla banca e parlano

col direttore. Quest'ultimo, però, dice subito che non può

fare niente ma, se vogliono, possono parlare con il figlio del proprietario

che in quel momento si trova nel suo ufficio. I due vengono quindi presentati

al giovane Martin che li fa accomodare e ascolta la loro storia. Tra l'altro

la ragazza, appena lo vede, riconosce in lui uno dei giovani che frequenta nelle

sue occasioni sociali, per cui spera nella sua benevolenza.

Il signor Parker in poche e succinte parole spiega il motivo della visita. Il

giovane tace e lo ascolta. Poi apre uno schedario e si mette a cercare un documento.

Pochi attimi, quindi mostra un foglio al suo interlocutore: «è

questa la vostra nota?». «Sì, signore», risponde Parker.

A quel punto il giovane Martin freddamente straccia in più pezzi la cambiale

e butta i pezzi nel fuoco del camino. Padre e figlia lo guardano sbalorditi.

«In questo caso, signor Parker, supponete di avere oggi ricevuto il pagamento

di un vecchio debito. Noi abbiamo bilanciato i nostri conti».

Parker era frastornato: «Signore, non vi comprendo, non rammento…».

«E, invece, io mi rammento benissimo, Sono pressochè dieci anni,

signor Parker, dacchè voi deste denaro ad interesse».

Il vecchio proprio non capiva. E allora il giovane fu più chiaro: «Mi

spiegherò meglio. Forse Miss Parker non sa che io sono soltanto il figlio

adottivo dell'uomo al  quale

io devo più che ad un padre. Il mio vero nome è Nino Berlani e

sono italiano di nascita. Dieci anni or sono mi ritrovavo nelle strade di Landhill

privo di denaro. Una mano benefica, voi sapete quale, signor Parker, si stese

verso di me nell'ora del bisogno».

quale

io devo più che ad un padre. Il mio vero nome è Nino Berlani e

sono italiano di nascita. Dieci anni or sono mi ritrovavo nelle strade di Landhill

privo di denaro. Una mano benefica, voi sapete quale, signor Parker, si stese

verso di me nell'ora del bisogno».

Improvvisamente il vecchio ricordò. Quel bambino intirizzito nella neve,

la manina che si stendeva verso di lui, quegli occhi sinceri: era lui, erano

gli stessi occhi di quel giovane che adesso era seduto di fronte a lui e che

lo guardava benevolmente, sorridendo.

Come più tardi il giovane spiegò, i fatti erano andati così.

Dopo tanti tentativi, Nino alla fine riuscì a scappare e non si fece

riprendere dall'individuo che lo schiavizzava. Fuggì e alla fine,

dopo diversi giorni, si ritrovò in un'altra città ormai

privo di qualunque sostentamento. Affammato e infreddolito, stava per morire

assiderato, quando un uomo lo vide, lo prese in braccio e se lo portò

a casa facendolo riprendere davanti al fuoco e ad una ricca minestra. Il signor

Martin e sua moglie, così si chiamavano, avevano appena perso il loro

unico figlio per una brutta malattia. Così adottarono quel trovatello,

lo fecero studiare e crebbe come loro figlio. La storia finisce con il giovane

che si innamora della giovane Parker, la sposa e diventa dunque il genero dell'uomo

che tanti anni prima gli aveva prestato quei cinquanta cents.

Non sapremo mai se Nino Berlani e i Parker siano mai esistiti o se sono stati

soltanto il prodotto della fantasia di uno scrittore. Ma se così fosse,

perchè non firmare un racconto così toccante? E perché,

poi, qualificare il ragazzo come genovese e schiavizzato da un figuro della

Fontanabuona? Senza contare che di West Landhill non si trova traccia, ma lo

stesso nome è l'anagramma di Westland Hill, una città del

Montana che esiste davvero.

Resta dunque aperta l'ipotesi che questa storia sia in qualche modo veritiera

e racconti davvero l'odissea di un piccolo emigrante genovese, diventato

poi un banchiere di successo. Il tutto sfatando il mito dell'avarizia

che da sempre i genovesi si portano cucito addosso, come una seconda pelle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

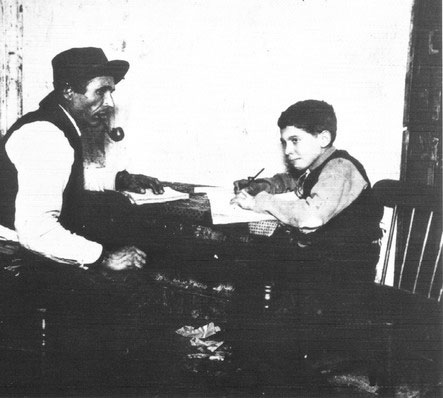

(Illustrazioni tratte dal volume "Images: A pictorial history of Italian Americans", Edizione Speciale per la Regione Liguria)

I miei libri | I miei articoli | Eventi & News | Rubrica Letteraria | Multimedia

Documenti | Facebook | X | YouTube | Instagram | Contatti

© 2001-2025 Rino Di Stefano – Vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione

Informativa sul Copyright – Informativa sulla Privacy