|

|

Colombo, c'è chi lo vuole

figlio di un Papa

Si tratta del pontefice Innocenzo VIII, genovese,

che lo avrebbe avuto dalla nobildonna romana Anna Colonna

Due studiosi si sono rivolti all'Università di Pavia

chiedendo di cercare il Dna del navigatore

(Il Giornale, Pubblicato Mercoledì 7 Aprile 2004)

In

questi giorni l'Università di Pavia si è vista recapitare

una nuova richiesta di esami del Dna sui resti di Colombo che conserva in una

teca dell'ateneo. A inoltrarla sono stati due storici romani, Lioniero

Boccianti e Renato Biagioli, i quali (tanto per cambiare) si dicono convinti

di poter dimostrare le origini di Cristoforo Colombo.

In

questi giorni l'Università di Pavia si è vista recapitare

una nuova richiesta di esami del Dna sui resti di Colombo che conserva in una

teca dell'ateneo. A inoltrarla sono stati due storici romani, Lioniero

Boccianti e Renato Biagioli, i quali (tanto per cambiare) si dicono convinti

di poter dimostrare le origini di Cristoforo Colombo.

I due illustri studiosi avanzano l'ipotesi, che per loro è una

certezza, che il grande navigatore non fosse il figlio di Domenico e di Susanna

Fontanarossa, bensì del patrizio Gianbattista Cibo, futuro cardinale

di Genova salito al trono di San Pietro col nome di Innocenzo VIII, e della

nobildonna romana Anna Colonna. Secondo i due romani, il «fattaccio»

sarebbe accaduto nel 1446 tra le discrete mura del Maschio Angioino di Napoli

dove l'allora quattordicenne Cibo avrebbe avuto una relazione con l'affascinante

romana. Quest'ultima, scopertasi incinta, con l'aiuto delle sorelle

si sarebbe trasferita in una città dell'Emilia dove al termine

dei nove mesi avrebbe infine «scodellato» l'intrepido Cristoforo.

A questo punto, non si sa quando né come, il precocissimo Cibo avrebbe

fatto in modo e maniera che il pargoletto fosse affidato a Domenico e Susanna,

in quel di Genova, che l'avrebbero cresciuto come genitori adottivi.

In effetti la favoletta appena raccontata non è neanche nuova in quanto,

prima del duo Boccianti-Biagioli l'aveva presentata il giornalista Ruggero

Marino in un suo libro. E infatti pare che quest'ultimo abbia intrapreso

un'azione legale contro i concittadini per tutelare la sua progenitura.

Ci sarebbe però da chiedersi com'è che un quattordicenne,

e cioè poco più di un bambino, possa mai intrattenere una relazione

con una donna nel fiore degli anni. E com'è che poi possa avere

avuto la disponibilità e il potere di aggiustare le cose in quel modo.

Ma è noto a tutti che quando uno storico si mette un'idea in testa

non ha importanza la realtà dei fatti, quanto il modo per farla passare

come tale. Anche se il risultato è per lo meno inverosimile, come appunto

in questo caso.

A

parte questi risvolti boccacceschi, quello che comincia a incuriosire molti

lettori sono proprio le novità che in questo periodo stanno emergendo

su Colombo. Molte di queste notizie gli studiosi accademici le conoscono da

tempo, ma il grande pubblico no. E visto che tra il mondo universitario e la

pubblica opinione c'è sempre stato un gap di comunicazione, forse

sarebbe bene cercare di spiegare alcuni di questi aspetti un po' inconsueti.

Per esempio, perché si fa tanto parlare dell'Università

di Pavia? Che cosa c'entra la città lombarda con Colombo?

A

parte questi risvolti boccacceschi, quello che comincia a incuriosire molti

lettori sono proprio le novità che in questo periodo stanno emergendo

su Colombo. Molte di queste notizie gli studiosi accademici le conoscono da

tempo, ma il grande pubblico no. E visto che tra il mondo universitario e la

pubblica opinione c'è sempre stato un gap di comunicazione, forse

sarebbe bene cercare di spiegare alcuni di questi aspetti un po' inconsueti.

Per esempio, perché si fa tanto parlare dell'Università

di Pavia? Che cosa c'entra la città lombarda con Colombo?

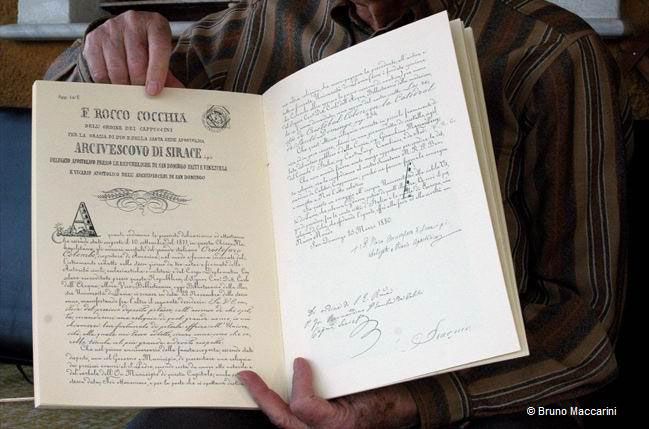

Per cercare di rispondere bisogna fare un salto indietro di 127 anni e cioè

risalire alla calda mattina del 10 settembre 1877 quando nella chiesa metropolitana

di Santo Domingo alcuni muratori trovarono una cassa metallica con i resti del

grande navigatore. Alla presenza dell'Arcivescovo di Sirace, monsignor

Rocco Cocchia, delegato apostolico presso le repubbliche di Santo Domingo, Haiti

e Venezuela, vennero dunque allestite tre ampolline di vetro dove vennero sistemate

le ceneri di Colombo, nella misura di circa un cucchiaino per ampolla. Ognuna

di queste era destinata rispettivamente al Pontefice, alla città di Genova

e all'Università di Pavia «dove è fondata opinione

che Colombo abbia appreso le prime notizie di Nautica».

Queste

ampolline partiranno da Santo Domingo soltanto tre anni dopo, esattamente il

25 marzo del 1880, con un attestato firmato dallo stesso Arcivescovo Cocchia

con i sigilli del notaio Joaquin Maria Perez e del console italiano a Santo

Domingo, Luigi Cambiaso. In effetti, però, ci fu una quarta ampollina

e se la riempì per i fatti suoi lo stesso Cambiaso che la affidò

al fratello, ammiraglio luan Battista Cambiaso, perché il «ricordo»

restasse in famiglia. Quest'ampollina con i resti di Colombo è

ancora oggi gelosamente conservata in casa di un gentiluomo genovese.

Queste

ampolline partiranno da Santo Domingo soltanto tre anni dopo, esattamente il

25 marzo del 1880, con un attestato firmato dallo stesso Arcivescovo Cocchia

con i sigilli del notaio Joaquin Maria Perez e del console italiano a Santo

Domingo, Luigi Cambiaso. In effetti, però, ci fu una quarta ampollina

e se la riempì per i fatti suoi lo stesso Cambiaso che la affidò

al fratello, ammiraglio luan Battista Cambiaso, perché il «ricordo»

restasse in famiglia. Quest'ampollina con i resti di Colombo è

ancora oggi gelosamente conservata in casa di un gentiluomo genovese.

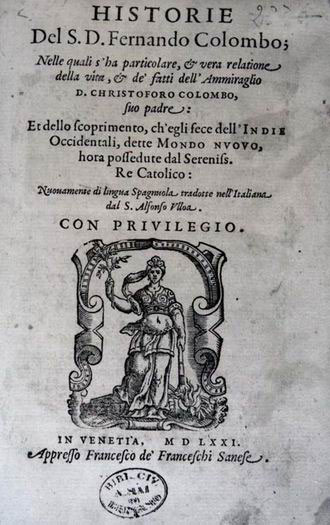

Tornando invece a Pavia, c'è da dire che molti studiosi genovesi

non hanno mai digerito il fatto che Colombo possa aver studiato proprio nella

città lombarda. D'altra parte, però, a rivelarcelo è

Io stesso Fernando Colombo nel capitolo III del suo libro «Historie»

pubblicato nel 1521 e, contemporaneamente, Bartolomeo Las Casas, amico personale

dello stesso scopritore, a pagina 46 del volume I del suo «Historia».

Perché mai questi due personaggi avrebbero dovuto mentire? Infatti agli

inizi del 1800 venne istituita una commissione presieduta dall'allora

rettore magnifico dell'Università di Genova, Gerolamo Serra, proprio

per rispondere alla domanda: Colombo studiò a Pavia? La commissione rispose

di sì senza alcun dubbio, ma gli studiosi del secolo dopo misero di nuovo

in discussione questa affermazione.

Perché lo fecero? Perché, pur essendo ormai certo che Colombo

era comunque un genovese, la circostanza di Pavia rivelava soprattutto una cosa:

che Domenico, il padre di Cristoforo, non poteva essere quel povero Ianaiolo

che la tradizione ci ha tramandato. Chi era allora Domenico Colombo? E come

poteva permettersi di mandare il figlio a studiare allo «Studium Ticinense»,

come si chiamava allora l'Università di Pavia?

A questo punto si sovverte l'intera storia di Cristoforo, così

come la conosciamo. Forse, allora, bisognerà prendere in considerazione

la possibilità che la famiglia del navigatore venisse davvero da Cuccaro

Monferrato, dove era feudataria per conto dei Marchesi del Monferrato, e da

dove venne scacciata dall'invasione dei Visconti di Milano. Se Domenico

fosse stato davvero un nobile decaduto, e comunque un faccendiere legato alla

potente famiglia genovese dei Fregoso, allora si spiegherebbero tante cose.

Prima fra tutti l'istruzione elevata di Cristoforo, poi il fatto che si

fosse fatto le ossa in mare navigando agli ordini di un parente, suo omonimo,

che aveva il grado di ammiraglio di Francia, come egli stesso racconta nelle

sue memorie. Ci si spiegherebbe anche perché avesse avuto contatti diretti

con le nobiltà genovese, romana (Papa compreso), spagnola e portoghese.

Diventerebbe anche chiaro perché a Lisbona sposò la nobildonna

Filippa Munoz Perestrello, della famiglia patrizia portoghese di origine piacentina.

Un povero marinaio, come allora era Colombo, avrebbe mai potuto fare un matrimonio

di questo genere?

Insomma gli interrogativi sono e restano tanti. Piuttosto aspettiamoci a breve

un'altra puntata di questa storia infinita perché tra poco il professor

José Lorente dell'Università di Granada annuncerà

i primi risultati delle sue ricerche sul Dna di Colombo. Una nuova polemica

italo-spagnola sta già per scoppiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli ed eventi correlati:

- Vogliono scipparci Cristoforo Colombo (Dicembre 2002)

- "I resti di Colombo? In un'ampolla a casa mia" (13 Gennaio 2004)

- Cuccaro rivendica il "suo" Colombo (16 Marzo 2004)

- Quella volta che Colombo regalò un'indigena a Michele da Cuneo (5 Gennaio 2006)

- Tramontata nel 2009 l'ipotesi di Colombo proveniente da Cuccaro nel Monferrato (7 Ottobre 2011)

- Una pergamena del ’400 rivela: “Colombo è nato ad Arenzano” (12 Ottobre 2016)

I miei libri | I miei articoli | Eventi & News | Rubrica Letteraria | Multimedia

Documenti | Facebook | X | YouTube | Instagram | Contatti

© 2001-2025 Rino Di Stefano – Vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione

Informativa sul Copyright – Informativa sulla Privacy