|

|

Genoa nel Nevada agli inizi dell’Ottocento

Negli Stati Uniti ci sono ben 8 città che portano il

nome di Genova,

dal Colorado al Nebraska, dall'Illinois al West Virginia. "Ma se ghe pensu…"

(La Liguria, Pubblicato Lunedì 1 Marzo 2004)

Tra

le tante cose che contraddistinguono Genova c'è anche una malattia che non perdona

e che proprio sotto la Lanterna attecchisce in modo preoccupante: la genovesite.

Si tratta, per spiegarla con parole chiare, di un sentimento che entra nelle

viscere e non ti abbandona mai, a prescindere da dove ti porta la vita. è

una forma di interiorità che sale in superficie quando stai lontano da Genova

per anni, qualche volta anche per sempre. Improvvisamente ti rendi conto che

è proprio a quella città che appartieni, che è in quella gente un po' introversa

che ti riconosci, che è passeggiando una mattina a Sottoripa, tra banchetti

e rosticcerie, respirando aria di mare condita con il pizzicore delle acciughe

appena fritte, che ti senti veramente a casa.

Tra

le tante cose che contraddistinguono Genova c'è anche una malattia che non perdona

e che proprio sotto la Lanterna attecchisce in modo preoccupante: la genovesite.

Si tratta, per spiegarla con parole chiare, di un sentimento che entra nelle

viscere e non ti abbandona mai, a prescindere da dove ti porta la vita. è

una forma di interiorità che sale in superficie quando stai lontano da Genova

per anni, qualche volta anche per sempre. Improvvisamente ti rendi conto che

è proprio a quella città che appartieni, che è in quella gente un po' introversa

che ti riconosci, che è passeggiando una mattina a Sottoripa, tra banchetti

e rosticcerie, respirando aria di mare condita con il pizzicore delle acciughe

appena fritte, che ti senti veramente a casa.

Chiamatelo provincialismo, se volete. Ma è certamente questo il sentimento che

i genovesi si portano nel mondo, soprattutto quando le circostanze li trascinano

via, spesso in posti davvero remoti. Qualcuno, ogni tanto, torna. Altri, la

stragrande maggioranza, preferiscono invece stabilirsi altrove, cercare una

nuova patria e soprattutto una città dove vi siano più opportunità di lavoro

e di carriera. In una parola: un futuro. Basti pensare che ancora oggi circa

cinquemila residenti ogni anno lasciano Genova.

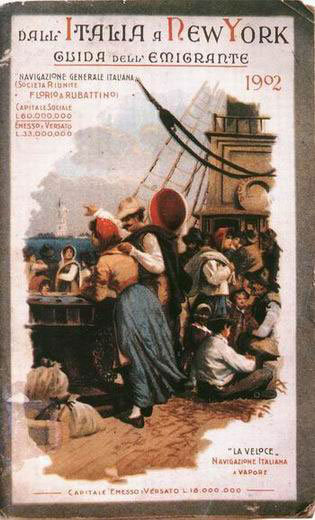

C'è stato un periodo, però, che molti di più erano coloro che prendevano il

mare per cercare fortuna nel Nuovo Mondo. La maggior parte era povera gente

che aspirava soltanto a quel pezzo di pane che la patria gli negava, altri erano

artigiani con un mestiere che, seguendo le orme di Cristoforo Colombo, speravano

di costruire un qualcosa per sé e per la propria famiglia. A questi disperati

che si univano alle masse di emigranti per le Americhe, della natia Genova non

restava che l'ultima immagine di quelle case abbarbicate tra i monti e il mare,

che diventavano sempre più piccole mentre la Lanterna lanciava un ultimo guizzo

di luce, flebile come un addio.

Eppure quei genovesi, anche se consapevoli di essere stati traditi dalla propria

città, non hanno mai dimenticato le proprie origini. Fu uno di questi, non conosciamo

neppure il suo nome, che verso i primi del 1800, dopo essere sbarcato da uno

dei tanti bastimenti che trasportavano a Ellis Island aspiranti operai per le

fabbriche americane, lasciò la metropoli newyorchese per avventurarsi nel selvaggio

West. Erano gli anni in cui gli italiani erano sprezzatamene chiamati "dagoes".

Erano tempi in cui le offerte di lavoro specificavano: "un dollaro e mezzo

al giorno per i bianchi, un dollaro e 25 per i negri, un dollaro e 15 per gli

italiani". Al nostro sconosciuto genovese quell'atmosfera proprio non piaceva.

Così un bel giorno, dopo essersi messo da parte quanto gli bastava per affrontare

un altro viaggio, s'incamminò verso il West. Allora tutti dicevano che laggiù,

in quei territori ancora in buona parte controllati dagli indiani, si trovavano

oro e argento in quantità. Con un po' di fortuna un uomo poteva anche diventare

ricco, comprarsi un ranch e, a Dio piacendo, mettere su famiglia.

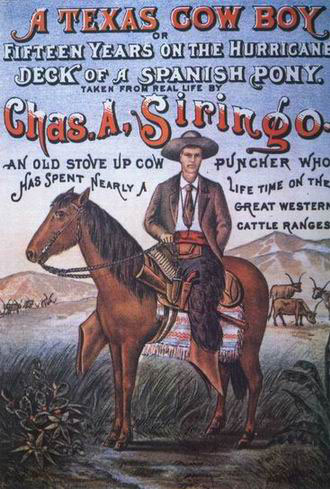

E comunque il West era già pieno di italiani anche in quegli anni. Tanto per

fare qualche nome, fu Giacomo Costantino Beltrami (1779-1855) a scoprire le

sorgenti del Mississippi. I frati Anthony Ravallo e Gregorio Mengarini vissero

l'intera esistenza in mezzo agli indiani, istruendoli. Un altro frate, Joseph

Cataldo, arrivò al punto di imparare venti diverse lingue indiane diventando

un "paciere" ogni volta che nasceva qualche controversia tra le tribù.

E alla fine fondò anche l'Università Gonzaga. Un ligure, frate Marco da Nizza,

nel 1539 prese possesso dell'intera Arizona in nome della corona di Spagna (evidentemente

i re spagnoli avevano capito che i liguri erano oltremodo utili per i loro interessi).

Un altro religioso italiano, padre Eusebio Chino, disegnò i contorni costieri

dell'attuale California e fu anche testimone del martirio di padre Francesco

Saverio Saetta, un missionario siciliano che nel 1695 venne massacrato dagli

apache in Arizona.

è dunque probabile che il nostro eroe genovese sapesse fin d'allora che

con molta probabilità avrebbe potuto trovare qualcuno con cui parlare la propria

lingua anche nel selvaggio West. Si badi bene che stiamo parlando dei primi

anni del 1800, cioè di un periodo in cui per centinaia e centinaia di chilometri

non esistevano città

vere e proprie, ma soltanto qualche villaggio e tanti accampamenti, soprattutto

di minatori.

Il nostro eroe, da questo momento chiamiamolo Baciccia tanto per identificarlo,

si trova dunque nell'imbarazzo di scegliersi un'area dove cominciare la sua

avventura nel West. Venendo da Nord, è assai probabile che seguì la pista del

Wyoming e, unendosi a qualche sparuto gruppo di avventurieri come lui (le carovane

arriveranno oltre mezzo secolo dopo), percorse l'intero territorio arrivando

in quello che sarà poi lo stato dello Utah, per intenderci quello dove John

Ford girò il film "Ombre rosse" con John Wayne. Non sappiamo che cosa

lo abbia convinto a continuare il cammino, forse sempre la ricerca di oro e

argento. Oppure potrebbe essersi associato alla spedizione dell'esploratore-commerciante

Jedediah Smith che tra il 1826 e il 1827 attraversò l'area. Fatto sta che in

qualche modo il nostro Baciccia entrò nel territorio di quello che diventerà

lo stato del Nevada, in quel momento ancora sotto il dominio dei messicani.

Infatti passerà agli Stati Uniti soltanto nel 1848 dopo la guerra, vittoriosa,

con il Messico.

Il nostro eroe, da questo momento chiamiamolo Baciccia tanto per identificarlo,

si trova dunque nell'imbarazzo di scegliersi un'area dove cominciare la sua

avventura nel West. Venendo da Nord, è assai probabile che seguì la pista del

Wyoming e, unendosi a qualche sparuto gruppo di avventurieri come lui (le carovane

arriveranno oltre mezzo secolo dopo), percorse l'intero territorio arrivando

in quello che sarà poi lo stato dello Utah, per intenderci quello dove John

Ford girò il film "Ombre rosse" con John Wayne. Non sappiamo che cosa

lo abbia convinto a continuare il cammino, forse sempre la ricerca di oro e

argento. Oppure potrebbe essersi associato alla spedizione dell'esploratore-commerciante

Jedediah Smith che tra il 1826 e il 1827 attraversò l'area. Fatto sta che in

qualche modo il nostro Baciccia entrò nel territorio di quello che diventerà

lo stato del Nevada, in quel momento ancora sotto il dominio dei messicani.

Infatti passerà agli Stati Uniti soltanto nel 1848 dopo la guerra, vittoriosa,

con il Messico.

A quel tempo, comunque, il montagnoso deserto rosso del Nevada è ancora terra

natia di Shoshone, Paiute, Bannock e Washoe, tutte tribù di cui era molto igienico

stare davvero alla larga. Anche perché avevano la fastidiosa tradizione di ammazzare

i propri nemici scuoiandoli e mutilandoli un pezzo per volta, facendoli soffrire

il più a lungo possibile. Poi, quando i poveri disgraziati rendevano finalmente

l'anima a Dio, li facevano pure a pezzi perché, raccontavano, da morti non dovevano

essere in grado di andarsene in giro con la testa, le gambe o le braccia intere.

Come che sia, pare che Baciccia abbia davvero trovato un modus vivendi con gli

indiani, anche perché lo lasciarono in pace quando un bel giorno in quell'immenso

deserto rosso trovò un'oasi verde che ancora adesso lascia stupito qualunque

turista attraversi il Nevada. Ai suoi occhi apparve infatti una vallata collinosa

interamente ricoperta di pini dove scorreva un fiume le cui insenature formavano

incantevoli piscine naturali di acqua calda, di origine vulcanica. Quella, decise,

sarebbe stata la sua casa per il resto dei suoi giorni. Al diavolo le miniere

d'oro, quello era il suo paradiso, il posto giusto dove fermarsi per sempre.

E fu così che il nostro uomo si costruì la sua casa di legno con il patio esterno,

alla moda americana di quei giorni, e vicino al recinto dei cavalli appese un

cartello con una scritta: Genoa. L'ignoto emigrante, sapendo che non avrebbe

più potuto rivedere la sua città, s'immaginò dunque di crearsi una sua Genova

intima e personale dove alla fine avrebbe vissuto i suoi ultimi giorni.

Non sappiamo che ne fu di lui. Così come ignoriamo se fosse solo o qualcun altro,

forse una donna, vivesse con lui in quell'angolo di Nevada che poi verrà chiamato

Carson Valley bagnata dal Carson River. Forse morì e una mano pietosa lo seppellì

in quella terra straniera. L'unica cosa certa è che il nostro Baciccia, chiudendo

gli occhi per sempre, non seppe di avere fondato la più antica città del West,

appunto Genoa.

Secondo Billie J. Rightmire, storico di Genoa e genoano di quarta generazione,

i primi coloni arrivarono sul posto soltanto nel giugno del 1849. Si trattava

della carovana guidata da H.S. Beatie il quale, avendo

saputo che numerose altre carovane sarebbero passate proprio da quel punto,

fece costruire un grosso cottage a due stanze e a un solo piano, di circa sette

metri per diciotto,

che avrebbe dovuto fare da stazione di rifornimento per la prevista ondata di

emigranti. Fuori, inoltre, costruirono un ampio recinto ricco di cavalli e muli

di cui intendevano fare commercio. Secondo i documenti dell'epoca, nella stazione

le carovane di passaggio potevano rifornirsi di farina, frutta secca, pancetta

affumicata, zucchero e caffè. Tuttavia, temendo di passare l'inverno nella valle

e vedendo che le previste carovane non si facevano vive, alla fine gli intrepidi

commercianti decisero di andarsene e, caricati armi e bagagli, a settembre si

rimisero in marcia per coprire gli 800 chilometri che li separavano da Salt

Lake City.

Dovranno passare altri due anni perché Genoa tornasse alla vita. Nella primavera

del 1851 infatti, il colonnello John Reese, un mormone, giunse sul posto con

il fratello Enoch e una carovana di tredici carri per fondare a sua volta una

stazione di rifornimento. La guida era Stephen A. Kinsey, nipote dei Reese.

In pratica la ditta J.& E. Reese Mercantile, un'impresa che ben si presta

alla classica attitudine dei genovesi, fu il primo mattone di quella che di

lì a poco sarebbe diventata una città. Nel luglio del 1851 infatti i Reese si

sistemarono nel cottage lasciato vuoto da Beatie, si organizzarono e presto

furono a capo di una nutrita comunità di mormoni.

Dovranno passare altri due anni perché Genoa tornasse alla vita. Nella primavera

del 1851 infatti, il colonnello John Reese, un mormone, giunse sul posto con

il fratello Enoch e una carovana di tredici carri per fondare a sua volta una

stazione di rifornimento. La guida era Stephen A. Kinsey, nipote dei Reese.

In pratica la ditta J.& E. Reese Mercantile, un'impresa che ben si presta

alla classica attitudine dei genovesi, fu il primo mattone di quella che di

lì a poco sarebbe diventata una città. Nel luglio del 1851 infatti i Reese si

sistemarono nel cottage lasciato vuoto da Beatie, si organizzarono e presto

furono a capo di una nutrita comunità di mormoni.

La caratteristica principale di Genoa fu sempre e comunque il commercio. Negli

anni venne costruita una chiesa, la scuola e venne fondato anche un quotidiano

locale, The Territorial Enterprise .

Il Genoa Post Office fu aperto il 10 dicembre del 1852 con a capo E.F. Barnard.

La scuola invece risale al 1854 e venne chiamata Mottsville in onore della casa

di Israel Mott dove era stata aperta la prima volta.

Non si sa come i mormoni vennero a conoscenza della storia dell'ignoto emigrante

genovese che per primo aveva scoperto quella

valle. Forse trovarono la sua tomba, forse

l'insegna che aveva lasciato. Fatto sta che nel 1854 la città di Genoa venne

ufficialmente registrata nel nuovo territorio dello Utah (il Nevada nascerà

come territorio soltanto il 2 marzo del 1861 con un decreto del Congresso e

diventerà stato il 31 ottobre del 1864) come Stazione mormone. A chi gli chiedeva

il perché di quel nome, Orson Hyde, inviato sul posto da Brigham Young, capo

dei mormoni americani, disse soltanto che voleva essere un omaggio a Genova,

patria di Cristoforo Colombo.

Nel 1854 Genoa venne anche proclamata capoluogo della Carson Valley nel territorio

dello Utah, diventando poi nel 1861 capoluogo della Douglas County nel territorio

del Nevada. Nel 1916 cedette la sua funzione di capoluogo a Minden.

La supremazia dei mormoni durò fino al 1857 quando il governo americano minacciò

le vie legali (che in americano vuol dire inviare l'esercito) se la città non

si fosse uniformata alle leggi federali. Per cui molti mormoni se ne andarono,

anche se qualcuno restò.

Quell'oro che il nostro Baciccia tanto cercò, venne infine scoperto nel 1859

e portò alla costituzione della Comstock Lode, uno dei giacimenti più ricchi

d'America. Il tribunale di Genoa venne invece aperto nel 1865 e costò, in valuta

dell'epoca, 20mila dollari.

Il Genoa Bar, ancora oggi, è il saloon più antico del Nevada. La storia di Genoa,

invece, è gelosamente custodita nella Carson Valley Historical Society.

Fin qui dunque, la storia di Genoa e del suo ignoto fondatore. Ma l'opera degli

emigranti genovesi in terra americana è molto più lunga di quanta ne possa contenere

un semplice articolo giornalistico. Basti pensare a tutti i Parodi e i Repetto

che il 4 luglio del 1861 sfilarono in armi davanti al presidente Abramo Lincoln

nelle schiere della Garibaldi Guard per partecipare come volontari alla Guerra

di Secessione. Portavano una bandiera italiana con la scritta, sempre in italiano,

"Dio e Popolo". E anche dopo, perdendosi nel vasto continente americano,

fondarono ben altre sette Genoa in Colorado, Illinois, Nebraska, New York, Ohio,

Wisconsin e West Virginia.Forse, quando sulla sopraelevata ci troviamo improvvisamente

di fronte la maestosa mole della Lanterna, varrebbe la pena di pensare a tutti

questi figli di Genova che quel simbolo se lo sono portati nel cuore fino alla

fine. Con la fantasia si può immaginare il povero Baciccia, ormai anziano, che

seduto sul patio della sua casa del Nevada, fuma la pipa e ammirando l'infuocato

tramonto americano, gli scappa una lacrima e un malinconico "Ma se ghe

pensu…".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I miei libri | I miei articoli | Eventi & News | Rubrica Letteraria | Multimedia

Documenti | Facebook | X | YouTube | Instagram | Contatti

© 2001-2025 Rino Di Stefano – Vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione

Informativa sul Copyright – Informativa sulla Privacy